作られる理由は土地にあり

さささの作り手である武田晒工場さんのある大阪府堺市は、和泉市などを含めて泉州堺地区と呼ばれ、古くから木綿栽培が盛んな地域でした。また泉州のひとつ堺市の毛穴(けな)には、水量豊かな石津川が流れ、綿布を晒に加工するための豊富な水がありました。日本有数の綿布の生産地であったこと、豊富な水があったことから、自然と晒布や泉州タオルが盛んに作られるようになっていきます。

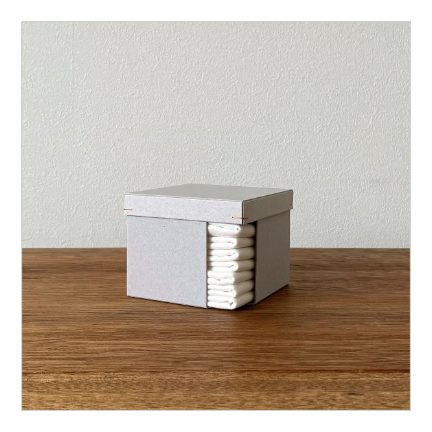

さささ和晒ロールは、「毎⽇のくらしで さささっと 使える」をコンセプトに、これまでにないロールタイプの和晒です。環境に配慮し、⽇常の家事の中で繰り返し洗って使えるエコであり、便利なアイテムです。昔ながらの道具のよさを活かしながら、現代の暮らしに合ったかたちにデザインした「さささ」は、2020年度グッドデザイン賞の「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

さささ和晒ロールは、「毎⽇のくらしで さささっと 使える」をコンセプトに、これまでにないロールタイプの和晒です。環境に配慮し、⽇常の家事の中で繰り返し洗って使えるエコであり、便利なアイテムです。昔ながらの道具のよさを活かしながら、現代の暮らしに合ったかたちにデザインした「さささ」は、2020年度グッドデザイン賞の「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

和晒とは

綿布などの天然繊維から不純物を取り除き、白く漂白する加工を経てできた純白の織物のことを「晒」と言います。「和ざらし」と呼ばれるようになったのは、大量生産の「洋ざらし」と区別をするために、昔ながらの工程(生地を釜に入れて炊き、杵と臼で生地を柔らかくした後、ソーダ灰(炭酸ナトリウム)に浸けて流水で洗い流し、天日干しを行う)を守りながら作られた晒を「和ざらし」と呼ぶようになります。「洋ざらし」は強力な薬品を使って短時間で漂白・精練する、現代的な漂白方法を用いるのに対して、「和ざらし」は、釜炊きと天日干しを行い、生地に負荷をかけないように時間を掛けて柔らかくふんわりとした風合いに仕上げます。

お客様の声を活かして

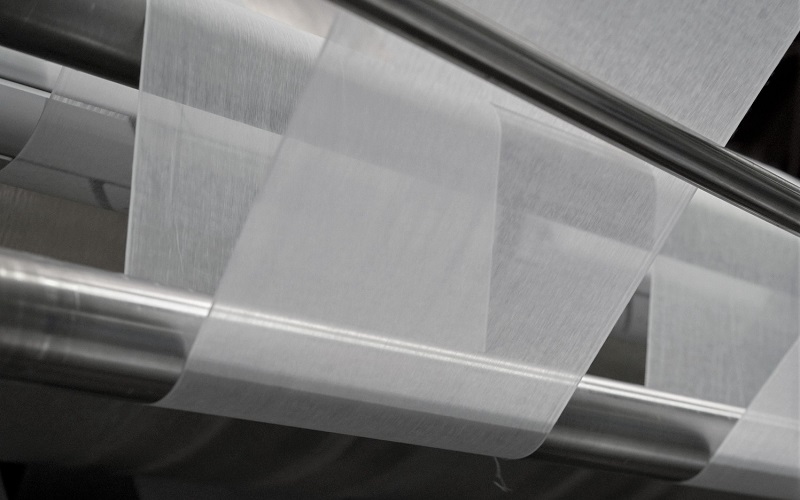

全自動の大きな釜に木綿生地を入れて、繊維を柔らかく吸水性を高める「精錬」を行います。生地は動かないように畳まれた状態で、約48時間流水の力だけで洗い上げます。精錬後は用途に合わせた「漂白」を行ない、クレーンで釣り上げ脱水します。水を含んだ生地は一つ約10~15kgもあり、これを人の手で一つ一つ脱水機に入れていきます。かなりの力仕事です。最後に乾燥して仕上げます。アイロンがけのようにローラーでしわを伸ばしながら乾燥させる「シリンダー乾燥」と、洗濯物を干すように自然にしわを伸ばしながら乾燥させる「竿干し」があります。こちらも用途に合わせて乾燥方法を変更していきます。武田晒工場さんの晒の工程には5種類あり、特に独自の加工方法である「ノリ抜き+精錬」は、染め物生地として最適な状態に仕上げるために、ノリ抜きと精錬を行ったあとに更に精錬して仕上げるため、肌ざわりが良く、自然なクリーム色の色合いが特長です。

さささの作り手のこと

武田晒工場さんは、初代 武田菊松氏が大阪府堺市毛穴村に1911年に創業して以来、110年以上続く歴史ある和晒工場です。和晒と言っても生地のサイズには、「さささ」でも使っている小巾(こはば)と呼ばれる巾40cm未満の生地から、広巾(ひろはば)と呼ばれる巾40cm以上のシーツや法被(はっぴ)などに使われるものがあり、また生地の種類には糸が太い帆布から、細いガーゼまで多岐に渡って作られています。晒づくりの工程は、機械だけでは作れるものではなく、まだまだ人の手が必要な作業が多くあります。伝統技術を守る作り手の経験と技が必要とされる世界なのです。

晒産業の伝統技術を後世に残し、産業の活性化を目指す活動が評価され、2017年に現在の社長である武田清孝氏が黄綬褒章を叙勲されます。また、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の「12.つくる責任つかう責任」部門でも金賞を受賞しています。日本の伝統技術から生まれる「和ざらし」を、使いやすく、私たちの日々の暮らしに馴染む「さささ和晒ロール」は武田晒工場さんがこれまで受け継いできた技術の賜物だと実感しました。

晒産業の伝統技術を後世に残し、産業の活性化を目指す活動が評価され、2017年に現在の社長である武田清孝氏が黄綬褒章を叙勲されます。また、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の「12.つくる責任つかう責任」部門でも金賞を受賞しています。日本の伝統技術から生まれる「和ざらし」を、使いやすく、私たちの日々の暮らしに馴染む「さささ和晒ロール」は武田晒工場さんがこれまで受け継いできた技術の賜物だと実感しました。

さささの商品一覧

和晒ロール Cut 和晒ロール Cut¥3,300 |  和晒ロール Free 和晒ロール Free¥2,860 |  和晒スクエアBox 8枚入り 和晒スクエアBox 8枚入り¥1,870 |

和晒ロール Stand 和晒ロール Stand¥8,250 |  和晒ハンガー Single 和晒ハンガー Single¥1,980 |